병동 한 켠에 가림막을 걷어내니 그 안에 자리 했던건 다름 아닌 ‘관’.

코로나로 입원했다가 사망하는 환자에게는 보호자와 함께 임종을 맞이하는 순간이 주어지지도 않는다. 바로 바디팩에 담겨 관에 옮겨 화장터로 가기 때문.

간호사들은 코로나로 인해 삶과 죽음의 경계선을 넘나드는 환자들 곁에 ‘항상’ 있었다.

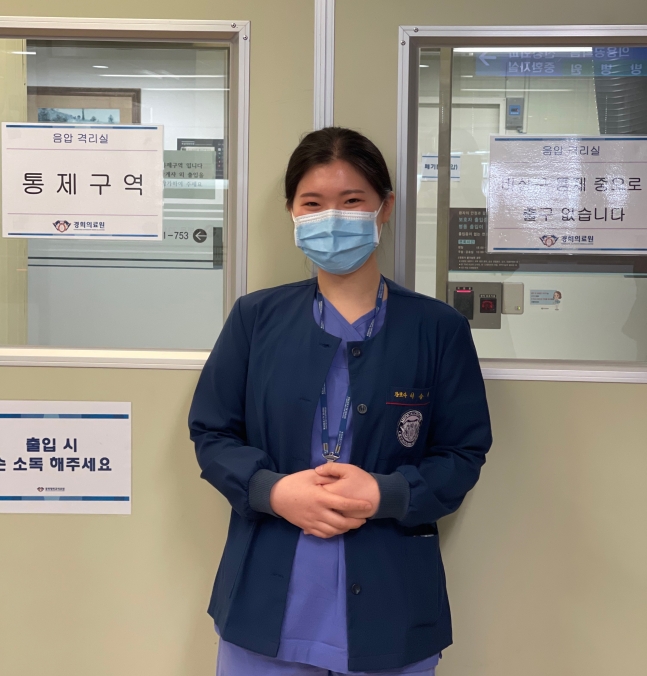

지금 이 순간에도 코로나 19 라는 감염병과 싸우며 현장을 지키는 수많은 간호사가 있다. 코로나 19라는 대유행병에 걸려 서서히 사그라드는 생명의 불꽃들을 바라보며 하나의 생명이라도 구해 보려고 사투를 벌이는 간호사들의 생생한 이야기를 직접 들어봤다.

지난 8일 오전 서울에 있는 경희의료원을 찾았다. 월요일이라 밀려드는 환자로 병원은 발 디딜 틈이 없었다.

지난해(2020년) 2월부터 코로나 환자를 위한 음압 병동을 운영해온 경희의료원은 현재 중증환자를 돌보는 ‘코로나 중환자실’을 운영 중이다.

취재진과 인터뷰 중인 경희의료원 장소형, 이승희, 양보은 간호사 (좌측부터)

취재진과 인터뷰 중인 경희의료원 장소형, 이승희, 양보은 간호사 (좌측부터)

코로나 병동에서 근무 중인 간호사 3명을 만났다. 사명감과 책임감은 물론 철저한 준비성과 진지함이 그들의 눈빛과 자태에서 풍겨났다. 투철한 직업 정신이 몸에 배인 듯한 느낌을 받았다.

초등학생 아이 둘을 둔 23년 차 장소형 간호사는 엄마가 코로나 병동에서 일하는 사람이기 때문에 아이들의 주변 사람이 갖게 되는 편견에 대해 얘기했다.

그녀는 자신이 코로나 병동에서 근무한다는 사실을 시부모, 친정엄마, 친한 친구한테조차도 말을 못했다고 전했다. “제가 코로나 병동에서 일한다는 사실이 자랑스럽지만, 애들한테 이야기를 해주고 싶어도 친구나 주변 사람들한테는 이야기를 전혀 안 하고 있고 못하죠. 얘기하면…” 라며 말 끝을 흐렸다.

지난 메르스 때 병동에서 근무했던 사실이 아이의 학교에 알려지면서 주변 사람들이 자신 때문에 가질 수 있는 ‘감염 위험’에 대한 선입견 때문에 어려웠던 이야기를 털어놨다.

장 간호사는 “오히려 일하다 보면 일반 병동보다 더 안전할 수도 있거든요. 보호복을 다 입는 데까지는 10분 정도 걸리는데 그만큼 방역을 철저히 하고 있지만 밖에서 봤을 때는 위험하다는 그런 선입견들이 있죠.”라며 아쉬움을 전했다.

경희의료원은 작년 8월 이후 부쩍 늘어난 확진자 수를 감당하기 위해, 호흡기내과병동을 선제격리방과 음압방으로 나눠 운영했다. 그 무렵 병원은 경증부터 중증환자까지 받았고 할 수 있는 치료는 다 해봤다고 전했다.

이어 확진자가 부쩍 증가했던 작년 여름을 떠올리며 “8.15 광복절 집회 이후로 확진자가 확 늘었잖아요. 고령인 경우여서 중환자가 많이 늘었고, 그 후에 사랑제일교회랑 인접지역에 있다 보니 동대문 지역의 발생률이 높아서 2차로 열어 운영을 나눠서 했어요.” 라고 덧붙였다.

음압 병동에서 환자를 돌보는 간호사들의 모습.

음압 병동에서 환자를 돌보는 간호사들의 모습.

병원에서 근무한 지 14년이 된 양보은 간호사는 최근 중증환자들을 많이 받으며 한층 무거워진 분위기의 병동 상황을 떠올렸다.

환자들의 잦은 임종을 지켜본 양 간호사는 “저희랑 멀쩡히 대화를 나누다가 점점 환자 의식이 사라지고 죽음의 길로 가는 과정을 지켜봤어요. 조금 전까지 나랑 숨 쉬었던 사람에게 내가 할 수 있는 모든 처치를 다 해도 결국 임종을 맞이하시는 거죠…”라며 안타까움을 전했다.

양보은 간호사는 ‘내가 오늘 퇴근하고 다시 출근했을 때, 저 환자분이 살아 계시려나?’하는 생각마저 들었다고 했다.

코로나19로 입원한 환자들의 더욱 심각해진 상태에 대해 “2차 때는 좋아져서 나가는 환자분들이 더 많았는데, 작년 12월 이후 3차에 접어들며, 고령 환자분들이 많고 기저 질환 환자가 훨씬 많아졌어요. 환자들의 상태도 실제 대화를 할 수 없는 경우가 더 많았고요.”라고 말했다.

양 간호사는 환자 손을 한 번 더 만져보고 잡아주는 걸 코로나방에서는 쉽게 할 수 없는 상황에 대해 안타까워했다. 시간이 지날수록 환자를 대하는 양 간호사의 무게감은 점점 더해졌다.

간호사는 물론 힘든 직업이지만, 환자를 돌보는 행복감을 사람들에게 글을 써서 알리고 싶다는 이승희 간호사.

이 병동에서의 근무가 첫 시작이었던 이승희 간호사는 호흡기내과병동 4년 차다. 근무 중 느끼는 자신의 경험을 블로그에도 쓰는데, 필명은 금발간호사이다. 코로나 사태 이후 근무하던 병동이 ‘코로나 중환자실’로 바뀌며 자신의 연차로서 경험하기에 값진 시간이었다고 전했다.

실제로 환자가 ‘여기서 죽은 사람이 있어?’, ‘나 살아서 나갈 수 있어?’라는 질문을 하면 굉장히 마음이 아프지만, 입원한 환자가 나아서 귀가할 때는 안도감과 함께 울컥하는 마음이 든다고 말했다.

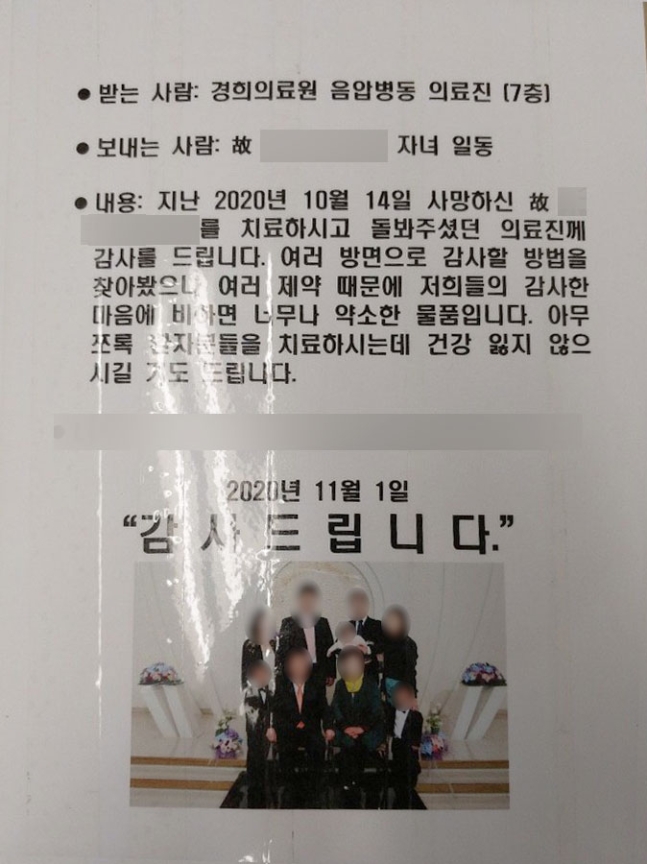

이 간호사는 이미 임종한 환자의 보호자가 보낸 편지를 보여줬다. 자신의 가족사진과 함께 돌아가신 아버지를 돌봐준 의료진에게 보내는 메시지였다. 환자 보호자들이 고생한다며 생필품 등을 담은 손편지를 전할 때면 그때의 고마운 마음은 이루 말할 수 없다고 말했다.

코로나로 임종을 맞은 환자의 유가족들이 간호사들에게 보내는 감사 편지.

코로나 상황에 대한 일련의 과정들을 글로 써 책으로 엮어내고 싶은 이 간호사. 간호사는 물론 힘든 직업이지만 그 안에서 느끼는 행복감을 사람들에게 전하고 싶기 때문이다.

이 간호사는 “병동에서 근무하는 간호사만 60명 정도 되고 파견 나온 분들, 의료기사, 간호조무사, 식사 포장해서 올려주시는 영양사님도 계시고 정말 많은 사람이 코로나 환자를 치료하기 위해 함께 했어요. 그분들이 모두 주인공이라고 생각합니다.”라고 덧붙였다.

이금나 (goldlee@kbs.co.kr)